이소영 식물세밀화가

나도 한때 온실을 찾아다니는 걸 좋아했다. 추운 겨울 온실 문을 열면 아열대의 열대우림으로도, 건조한 사막으로도 갈 수 있다. 온실은 오래전 인류가 먼 땅의 식물을 자신의 나라로 가져가 키우기 위해 만든 것이며, 식물을 소유하고자 하는 강력한 욕망의 공간이라는 것을 잘 알고 있다. 그래서 온실에 관한 내 감정이 복합적이긴 하지만 이제 식물을 노지에서만 재배하는 것은 불가능한 세상이 됐고, 그렇게 온실을 둘러싼 현상을 관찰하는 관찰자로서 온실을 자주 찾게 됐다.

우리나라 최대 규모 온실부터 소규모의 특정 식물만이 식재된 온실까지. 우리나라의 짧은 시설원예 역사 속에서도 다양한 형태의 온실이 지어졌고, 지금도 계속 지어지고 있다.

나는 특히 대규모 온실보다는 특정 식물만 식재된 소규모 온실을 선호한다. 그중에는 호주 식물만 모아 둔 경기도 외곽의 ‘호주 온실’이 있다. 이곳에 들어가면 호주의 해변과 열대우림, 거대한 사막에 자생하는 식물이 눈앞에 펼쳐진다. 방크시아, 바오바브나무, 아카시아, 병솔나무…. 이 중엔 유독 시원하고 강력한 숲향이 나는 식물, 유칼립투스도 있다.

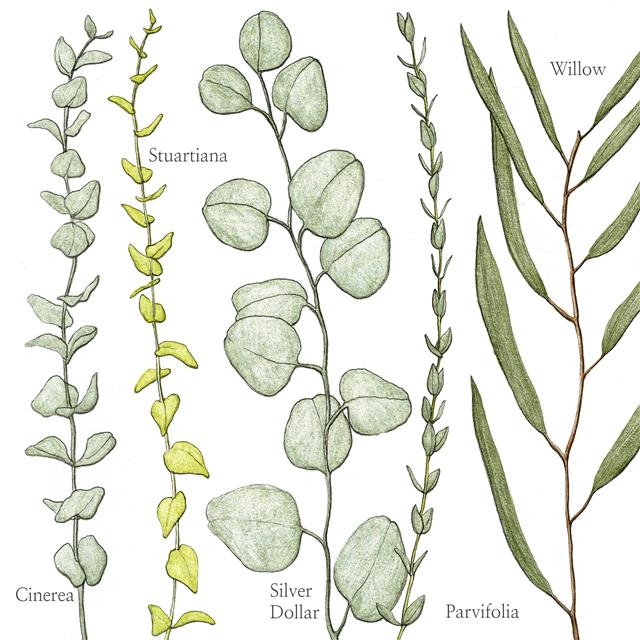

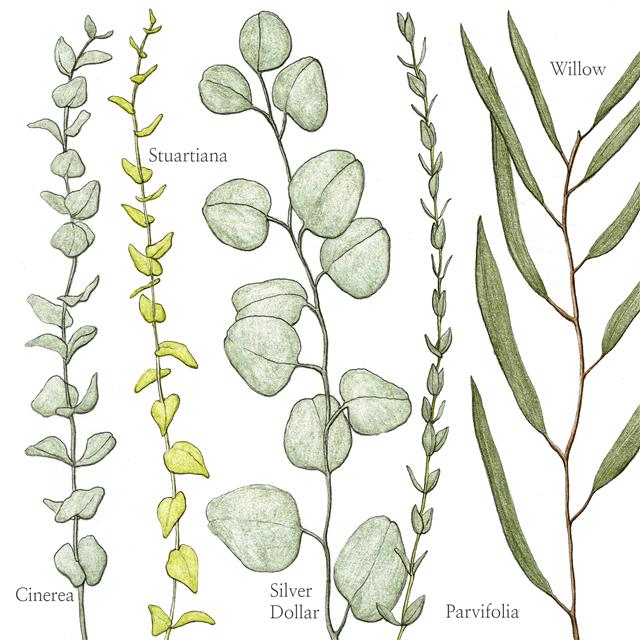

전 세계에 분포한 유칼립투스는 종마다 잎의 형태와 색이 다르다. 시네레아(왼쪽부터), 스투아르티아나, 실버달러, 파비폴리아, 윌로 유칼립투스.

유칼립투스는 절화와 분화로 각광받기 전 이미 향수와 화장품, 약에 들어가는 오일 원료로 인기가 많은 허브 식물이었다. 화사한 꽃향이나 상큼한 과일향과 달리 진한 숲향이 느껴지는 데다 두통과 호흡기 질환을 치료하는 데 효과가 좋다고 알려져 유칼립투스 오일만 이용하는 사람들이 있을 정도다. 나 역시 레몬 유칼립투스를 그리는 동안 내 손에 물든 유칼립투스의 향이 사라지지 않기를 바랐다. 평소 두통이 잦아 향기에 예민한 내가 유칼립투스를 그리는 동안에는 두통을 느끼지 못했고, 그렇게 유칼립투스와 그 향에 관심을 갖게 됐다.

그러나 유칼립투스는 지난해 역사적인 시련을 겪었다. 호주에서 일어난 대형 산불 때문이다. 이 산불로 호주의 유칼립투스 숲 80%가 불에 탔고, 약 5억 마리 동물이 희생된 것으로 추정한다.

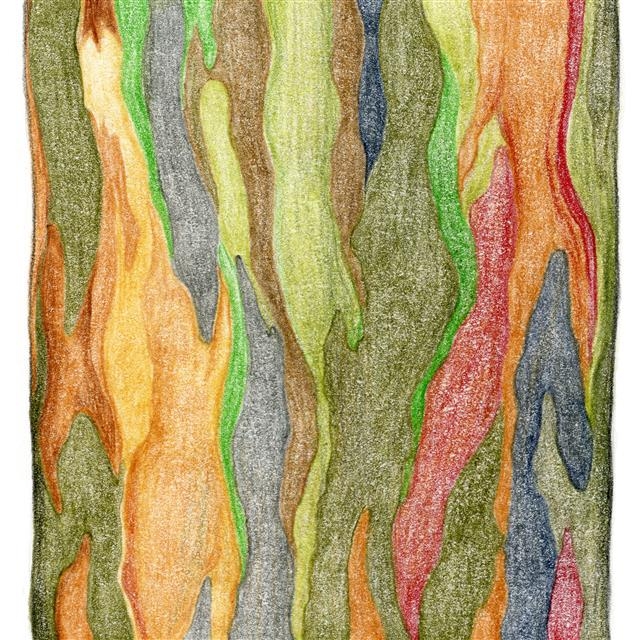

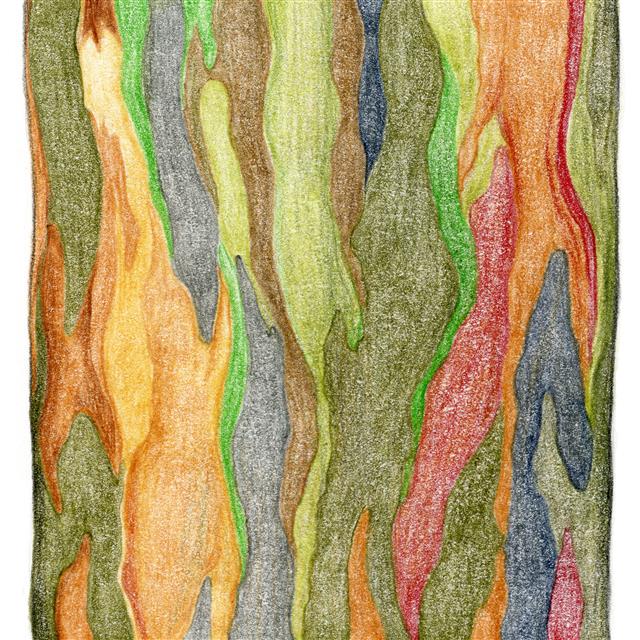

유칼립투스 디글럽타는 일년간 여러 번 껍질을 갈아입으며 형형색색 수피를 가져 무지개 유칼립투스라고 불린다.

매년 이맘때면 우리나라에서도 산불이 끊임없이 발생한다. 이 글을 쓰는 동안에도 경기도에서만 세 건의 산불이 났고, 이 산불은 모두 담배꽁초가 원인으로 추정된다. 지난날 광릉숲에서 일하면서 가장 경계해야 했던 것은 기후변화나 지구온난화가 아닌 산불이었다. 산불만큼 식물을 순식간에 사라지게 만드는 것도 없다. 주변 연구자들은 산불 소식을 들을 때마다 식물 연구에 회의가 든다고 했다. 나 역시 산불로 전소돼 버린 숲을 보고 있으면 내 작업이 무슨 의미가 있는 건지 되묻게 된다. 그곳에 다시 나무를 심는다고 해도 절대 전의 모습으로 되돌릴 순 없으며, 나무가 자라는 데만 수십 년 길게는 수백 년의 시간이 걸린다.

날이 따뜻해지면서 산을 찾는 사람이 많아지는 계절이 됐다. 무엇보다 우리가 잊지 말아야 할 것은 산에는 우리 눈에 보이는 나무도 있지만 아주 작아서 보이지 않는 풀도, 버섯도 그리고 작은 곤충과 동물도 살고 있다는 것, 산의 주인은 우리가 아닌 이 생물들이란 점이다. 우리의 실수로 이들 삶의 터전을 망쳐선 안 될 것이다.

2021-03-04 29면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지