산지에 사는 국화과의 다년초 수리취. 수리취란 이름은 수릿날(단옷날) 먹는 떡에 들어가는 산나물을 뜻한다.

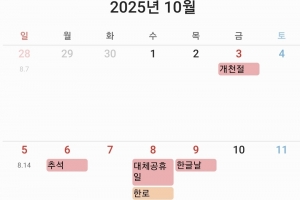

예부터 단오는 설날, 추석, 한식과 함께 우리나라의 4대 명절로 여겨져 왔다. 설날이 새해의 안녕을 기원하고 추석이 수확에 감사하는 명절이라면 단오는 본격적인 무더위가 시작되는 시기, 여름의 병마를 피하고 풍년을 기원하는 제사를 지내는 명절이다. 물론 지금은 농사를 짓는 가구도 현저히 줄어들었고, 무더위를 피해 에어컨 아래에서 시원하게 여름을 날 수도 있게 됐다. 그러나 절기 풍속에는 옛사람들이 자연을 활용하고 이변의 어려움을 극복한 방법이 깃들어 있고, 계절과 제철의 의미가 사라져 가는 지금 우리는 옛사람들이 계절을 지나던 방법을 되새길 필요가 있다.

앵두나무는 오래전부터 어느 집 마당에서나 흔히 볼 수 있었던 과실수다. 이들은 특별한 관리가 필요하지 않고 환경만 갖춰지면 가지마다 열매가 주렁주렁 달린다. 음력 5월 5일 단옷날 즈음이면 앵두가 붉게 익는다. 옛사람들은 이걸 따서 화채로 만들어 먹었다. 앵두는 입맛을 돋우고 소화를 돕는다. 명절과 절기를 상징하는 식물은 귀하고 특별한 것이 아니라 그 시기에 쉽게 구할 수 있는 것들이다.

단오 하면 가장 먼저 떠오르는 식물, 창포 또한 이맘때 물가에서 만날 수 있다. 창포라 하면 흔히 보라색 꽃을 피우는 붓꽃과 식물인 꽃창포를 떠올리기 쉽지만, 단옷날 옛사람들이 잎을 삶아 우려낸 물로 머리를 감던 창포는 천남성과의 식물로 붓꽃과의 꽃창포와는 전혀 다른 식물이다. 그러나 헤어 제품에 꽃창포가 그려져 있고, 전공 서적에서 두 식물을 혼동해 설명하는 경우를 자주 볼 수 있다. 두 식물 모두 비슷한 시기 물가에서 쉬이 만날 수 있다는 것에서 오해가 시작되고, 창포의 꽃은 꽃창포보다 화려하지 않아 우리 눈에 띄지 않는다는 점에서 오해가 깊어지는 듯하다.

옛사람들이 단옷날 머리를 감던 창포물의 창포는 천남성목 창포과의 풀이다. 그림은 창포의 꽃차례와 잎.

유명 향수들의 라벨지에 쓰여 있는 원료 ‘스위트 플래그’는 창포의 영명이다. 이들 아로마 오일은 우디 계열 향수 재료로 자주 쓰인다. 우리 조상들은 절기를 핑계로 일 년에 한 번, 창포의 약효와 방향 효과가 가장 강한 단오에 이들을 이용하고 누린 것이다.

‘단오’로부터 시작된 식물명도 있다. 흔히 단오를 수릿날이라고도 부른다. 멥쌀가루에 수리취 잎을 섞어서 찐 떡을 수리취떡이라고 부르는데, 이때 떡에 찍는 떡살 모양이 수레바퀴와 같아 ‘수리’라 명명됐다.

나는 6년 전 단오와는 전혀 관련 없는 연유로 수리취를 그렸다. 우리나라의 전통 약용식물을 기록하는 프로젝트에서 그려야 할 목록 중 수리취가 있었다. 이들은 지혈, 부종, 토혈에 쓰이는 약용 식물이다. 옛사람들이 단오에 먹는 수리취떡을 약이라 부르던 이유가 여기에 있다. 이 귀한 수리취의 어린잎으로는 떡을 만들고, 말려 둔 것으로는 나물을 무쳐 먹기도 한다. 예전에는 다 자란 잎을 말려 불을 켜는 부싯깃으로 이용했다고 한다. 가을에 피는 자주색 꽃도 이색적이다.

옛사람들은 수리취 대신 상대적으로 구하기 쉬운 쑥을 넣어 떡을 만들기도 했다. 단옷날 정오, 햇볕이 최고조에 이를 때 뜯은 쑥은 약이 된다고 믿었다. 조상들은 필요한 것을 무조건 고집하기보다 없을 땐 다른 것으로 대체하며, 주어진 자원 안에서 순응하는 삶을 살아왔다.

단오 즈음 앵두나무 가지에 가득 달린 붉은 열매를 볼 때면 단옷날 앵두화채를 먹어 온 옛사람들과 내가 이어져 있다는 생각이 든다. 그들과 나는 서로 전혀 다른 세상에 사는 것 같지만 반복된 시간 속에서 비슷한 식물을 보고, 같은 채소와 과일을 먹고, 또 다가오는 계절이 무탈하기를 희망하며, 같은 인간이자 동물로서 이 땅에서 살아가는 방법을 터득해 간다.

이소영 식물세밀화가

이소영 식물세밀화가

2024-06-05 25면