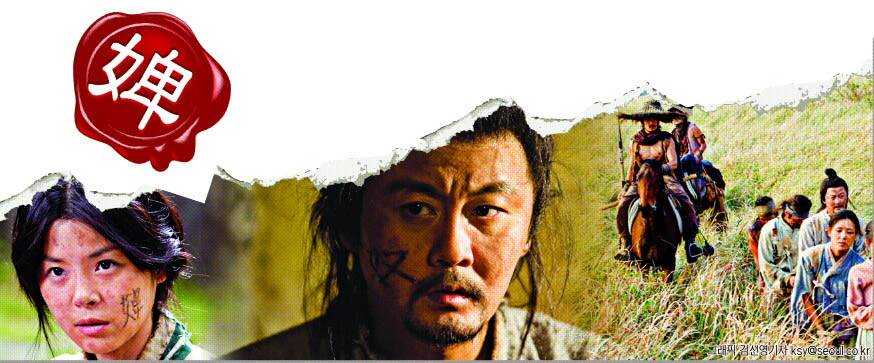

조선시대를 배경으로 도망간 노비와 이를 쫓는 노비 사냥꾼의 숨막히는 추격전을 그린 KBS 수목 드라마 ‘추노’. 이 작품은 그동안 궁중 사극에서 잘 다루지 않았던 노비를 소재로 내세워 신선함과 호기심을 동시에 자아냈다. 그렇다면 ‘추노’에 그려진 노비들의 삶은 어디까지가 사실이고 허구일까. 실제로 이 드라마가 방영된 후 한국고전번역원의 한국고전종합데이터베이스에서 ‘추노’나 ‘노비’ 등의 단어를 검색하는 사람들이 부쩍 늘었다. 최근 한국학중앙연구원 한국학자료센터는 홈페이지(www.kostma.net)에 이와 관련한 코너를 개설하고 관련 분야의 전공 학자들이 직접 궁금증을 풀어준다. 이 가운데 특히 눈길을 끄는 대목을 ‘Q(질문)&A(대답)’로 발췌했다.

Q1. 노비 얼굴 낙인은 진짜일까?

A1. 드라마 ‘추노’에 등장하는 노비들의 이마나 가슴팍에는 신분의 굴레를 뜻하는 ‘노(奴)’자나 ‘비(婢)’자가 새겨져 있다. 죄인의 얼굴이나 몸에 먹물로 죄명을 새겨 넣는 것은 조선시대의 법전인 ‘경국대전’에도 실려 있다. ‘조선왕조실록’에도 도적질한 자 가운데 그 죄가 무거운 자에게 ‘도(盜)’자 등을 새기는 자자(刺字)형이 기록됐고, 공물을 사사로이 훔친 자에게 이 형벌을 내린 사례가 간혹 전해진다.

또 1506년(연산군12)에는 도망친 노비에게 ‘도노(逃奴)’ 혹은 ‘도비(逃婢)’를 새기게 하라는 왕명이 내려져 실제로 그러한 형이 시행되기도 했다. 그러나 자자형은 영원히 회복될 수 없는 가혹한 형벌이었으므로 잘 쓰이지 않는 등 유명무실화되었다가, 1740년(영조16)에 폐지됐다. 따라서 도망노비에게 노비의 낙인을 찍는 것은 형벌로서 한때 존재하기는 했지만, 실제 시행되지는 않은 것으로 보인다.

Q2. 도망간 노비를 어떻게 찾았을까

A2. 도망간 공노비는 효종 때부터 도망간 노비들을 찾는 전담기구인 ‘추쇄도감(推刷都監)’을 설치해서 찾았다. 그러나 개인 소유의 사노비를 관리하는 것은 소유주가 사적으로 해결해야 했다. 도망간 노비의 소재를 파악하는 일은 다른 노비를 시켜 비교적 쉽게 했지만, 노비를 잡아오는 일은 관청에 기대는 경우가 일반적이었다.

노비를 잡으러 갔다가 현 주인과 분쟁에 휘말릴 수 있고, 노비가 거세게 저항해 봉변을 당하는 경우도 종종 있었기 때문이다. 1427년(세종 9) 경기도 양주에 살았던 장전의 부인 신씨는 도망간 계집종의 소재를 조사해 경상도 순흥에 살고 있다는 사실을 밝힌 뒤, 경상도 도관찰출척사에게 자신의 노비를 잡아달라는 내용으로 청원문서를 올리기도 했다.

Q3. 누가 노비가 되었는가

A3. 고려 때부터 물려받은 노비제도를 가지고 있었던 조선시대에는 ‘노비로 태어나는 자’가 노비의 주종을 이루었다. 아버지나 어머니 중 한 명이라도 노비였다면, 그 자식 또한 노비가 되는 것이 민간의 관행이었다.

드라마 ‘추노’의 송태하(오지호)처럼 노비로 태어나지 않았어도 노비로 전락한 경우도 있었다. 반역과 같은 중죄를 저질러 노비로 전락한 이들이 그들이다. 조선시대 법전에는 강도의 처와 자식을 노비로 만드는 처벌규정이 실려 있다. 또 전란이나 흉년으로 인해 생계가 막막했던 백성들은 목숨을 구하기 위해 부잣집에 스스로를 팔아 노비가 된 자들도 있었다.

Q4. 노비의 인생 역전은 가능했을까

A4. 드라마 ‘추노’에서 노비 출신인 언년이(이다해)는 병자호란을 틈타 양반과 혼인해 김혜원이라는 이름으로 자신의 신분을 벗어던졌지만, 결혼 첫날밤 도망친다. 이처럼 한번 낙인 찍힌 노비의 인생 역전은 가능한 것일까.

실제 노비로 태어나 신분을 숨긴 채 과거에 급제한 뒤, 벼슬을 지내다 다시 노비가 된 극적인 삶을 산 인물이 있었다. ‘영조실록’ 1745년(영조 21년) 5월26일자 기록에 따르면 영조는 엄택주라는 인물에 대해 진노하면서 흑산도로 유배해 노비로 삼고, 과거 합격 기록을 삭제하라는 명을 내린다. 엄택주의 본명은 이만강으로 전의현 관청의 노비였다. 그는 신분을 감추고 엄씨 행세를 하며 1719년(숙종 45)에 사마시에 합격해 생원이 됐으며 6년 후인 1725년(영조 1)에는 문과에 합격했다. 급제 후 연일현감 등을 지내다 벼슬을 그만뒀지만 결국 원래 신분이 드러났다.

Q5. 상전을 죽이기 위한 비밀결사가 있었는가

A5. 드라마 ‘추노’에는 밤마다 잔혹한 노비 소유주를 살해하는 은밀한 조직이 그려지고 있다. 실제로 견고한 유교적 신분 질서가 흔들리기 시작한 조선 후기에는 그러한 이야기의 소재가 될 만한 사건들이 발생했다. ‘살주계(殺主契)’, ‘검계(劍契)’, ‘향도계(香徒契)’ 등으로 불린 사회적 불만세력들의 모임이 나타난 것이다.

서울 도심에서 횡행한 살주계·검계는 노비들이 상전을 죽이기 위해 결성한 조직이다. 도심지역에서 활동해 익명성을 유지하기가 용이했다. 하층민의 정치 조직인 향도계는 본래 장례절차를 도와주고 분묘를 조성해 주는 ‘상두꾼’의 모임으로, 하층민의 조직이었다. 이들은 양반 전체를 대상으로 테러를 감행, 재산을 약탈하고 부녀자를 겁탈할 뿐만 아니라 남인, 서인 등 당시 정치세력과도 손을 잡고 있었다.

Q6. 소현세자는 독살됐을까

A6. 드라마 ‘추노’에서 소현세자가 독살됐음을 암시하듯이 소현세자 독살설은 계속 제기돼 왔다. ‘인조실록’에는 소현세자가 사망한 이후 약물에 중독된 듯한 증상이 나타났다는 기록이 있어 아버지인 인조에 의해 독살됐다는 설이 제기됐다. 당시 인조는 청나라에서 자신을 폐하고 친청파인 소현세자를 왕위에 올릴까 두려워했다.

세자에게 침을 놓은 이형익을 처벌하지 않았고, 세자의 장례를 지나치게 간소하게 치른 점 등 실록에 나타난 여러 정황은 독살설에 무게를 싣는다. 그러나 실록과 달리 ‘승정원일기’나 ‘심양일기’ 등에는 세자가 귀국하기 전부터 이미 병들어 있었다고 나와 독살된 것이 아니라 병사했다는 해석도 있다.

이은주기자 erin@seoul.co.kr

2010-03-08 20면