정조 때 반짝했던 게 아니라 조선시대 내내 영향력

이는 영·정조, 특히 정조 시대를 다루는 연구는 봇물처럼 쏟아지는 데 반해 19세기 조선에 대한 연구는 부족한 이유이기도 하다. 아무래도 르네상스기를 들여다볼 맛이 나지, 망해 가는 과정을 살펴보는 게 즐거울 리는 없다.

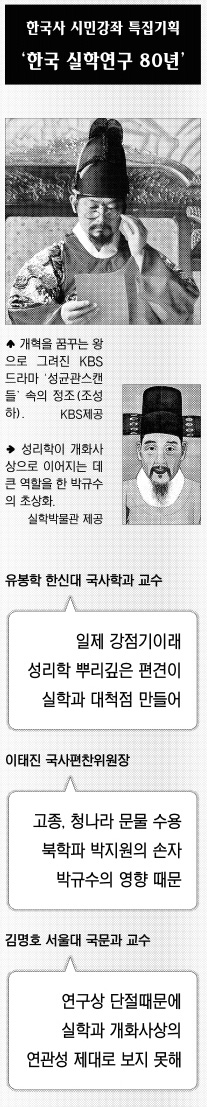

반년간지 ‘한국사 시민강좌’ 2011년 상반기 호에 실린 특집 기획 ‘한국 실학연구 80년’은 이런 통념을 뒤집는 데 초점을 맞추고 있다. 실학을 지나치게 높게 평가할 필요가 없다는 지적은 늘 있어 왔다. 유학 자체가 노장 사상이나 불교에서 주는 가르침을 허(虛) 혹은 공(空)한 얘기라고 비판하면서 자신들은 언제나 삶의 실제적인 문제를 다루는 ‘실학’(實學)임을 자처했기 때문이다. 모든 유학자는 실학자라는 얘기다.

때문에 특집의 초점은 기존 성리학과 실학을 단절적이 아닌 연속적으로 파악하고, 그렇기에 실학이 정조 때 반짝 돌출했다가 사라진 게 아니라 조선 시대 내내 은은하게 그 영향력을 유지하고 있었다는 데 맞춰져 있다. 좀 더 범위를 좁히자면 최근 학계에서 주목받고 있는 고종 초기 강관(講官) 박규수(1807~1876)의 복권과 연관 있다.

유봉학 한신대 국사학과 교수는 ‘실학의 계보와 학풍’이란 글에서 ‘유학:탁상공론, 실학:실제적 학문’이라는 도식을 깨자고 제안한다. “실학은 주자학과 반대되거나 대립되는 학풍이 아니라 그 일각의 특정 학풍을 지칭한 것이고 조선 후기 주자학의 전개 과정과 연동되고 있었다.”는 게 유 교수의 주장이다. 실학의 학문적 뿌리를 추적해보면 결국 서경덕, 조식, 이황, 이이, 성혼 등 16세기 사림파에 맥이 닿는다는 얘기다.

그렇다면 왜 오랜 세월 실학은 성리학의 대척점에 놓였을까. 유 교수는 “일제 강점기 이래 주자학 혹은 성리학에 대한 뿌리 깊은 편견”에서 그 원인을 찾는다. 그 편견이 실학자들을 ‘정권에서 소외된 재야 지식인’으로 규정했다는 것이다.

이태진 국사편찬위원장은 ‘해외를 바라보는 북학’이란 글을 통해 박규수를 본격적으로 거론한다. 이 위원장은 박규수가 연암 박지원(1737~1805)의 손자로 1870년 전후 시기에 고종의 측근이었다는 점에 주목한다.

고종은 1873년 경복궁 안에 건청궁을 짓고 그 안에 집옥재, 협길당, 팔우정을 나란히 세운다. 이어 청나라에서 수천권의 책들을 들여와 이곳에 갖다 놓았다. 이는 청나라 문물을 적극 받아들이자고 주장한 북학파 박지원의 손자, 박규수의 영향 때문이었다는 게 이 위원장의 설명이다.

김명호 서울대 국문과 교수는 ‘실학과 개화사상’에서 박규수에 대해 한 걸음 더 나아간다. 김 교수는 “실학 연구자들은 박지원에서 박규수까지 시야를 확대한 적이 없고, 개화사상 연구자들은 박규수에서 박지원으로 거슬러 올라가지 못했다.”면서 “이런 연구상의 단절이 실학과 개화사상과의 연관성을 제대로 보지 못하게 했다.”고 주장한다.

김 교수가 주목하는 부분은 박규수의 ‘서학중원설’(西學中源說)이다. 서구문명이 압도적이지만 그 과학기술 자체는 중국에서 건너간 문물이니 따서 쓰더라도 큰 문제가 없다는 게 서학중원설의 핵심이다. 이는 청나라가 오랑캐이지만 그 문물은 따로 볼 필요가 있다는 박지원의 북학파적 태도와 연결된다.

김 교수는 한 가지를 더 지적한다. 박규수의 인맥이다. 고종 즉위 초기에 강관이 된 박규수는 이후 10년 동안 고종의 학문을 지도했다. 최고 권력자의 정치사상적 지도자였던 셈. 그의 제자들은 김윤식(1835~1922), 김홍집(1842~1896), 박영효(1861~1939), 유길준(1856~1914) 등의 개화사상가들이었다.

성리학은 위정척사파(조선 후기에 일어난 사회운동으로 정학인 성리학을 수호하고 성리학 외 모든 사상은 배격)로만 치닫는 게 아니라 실학을 매개로 개화사상과도 연결된다는 주장이다.

조태성기자 cho1904@seoul.co.kr

2011-03-09 23면