中 황사 해결의 열쇠 될 나문재 110㎢ 마른 호수에 4년째 심어

지난 17일 오전 10시 중국 네이멍구자치구 시린궈러맹 아바가기에 위치한 차간누르 호수. 한낮이 아닌데도 해가 중천에 떠 있다. 나무는커녕 풀 한 포기도 보이지 않는 마른 땅 위로 따가운 햇살이 반사돼 눈이 아렸다. ‘해피무브 글로벌 청년봉사단’ 소속 대학생 120명은 연방 구슬땀을 흘리며 갈라진 땅 속으로 버드나무 가지를 촘촘히 꽂아 넣고 있었다. 나뭇가지를 어른의 무릎 높이만큼 꺾어 일렬로 심으니 마치 학생들이 운동장에서 줄맞춰 서 있는 듯 거대한 나무 장벽을 이뤘다. 이 사업은 동쪽으로 2㎞가량 떨어진 곳에서 자라는 한해살이풀 ‘나문재’(감봉)를 강한 모래바람으로부터 보호하기 위한 ‘사장(沙墻)작업’이다. 환경보호단체 ‘에코피스아시아’ 중국사무소의 박상호 소장은 “모래가 편서풍을 타고 날아가 어린 나문재에 해를 입히는 경우가 많다. 버드나무 장벽이 모래로부터 나문재를 보호해 주는 역할을 하게 될 것”이라고 말했다.

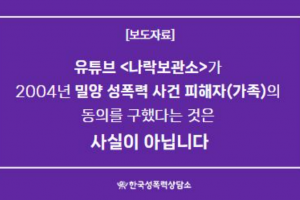

지난 19일 오전 중국 네이멍구자치구에 위치한 차간누르 호수를 찾은 에코피스아시아 중국사무소 박상호(오른쪽) 소장과 이삼열 이사장이 사막화를 막기 위해 심은 나문재 새싹을 살펴보고 있다.

베이징에서 북쪽으로 600㎞쯤 떨어져 있는 차간누르 호수는 총 면적이 110㎢에 이른다. 80㎢의 큰 호수와 30㎢의 작은 호수로 이루어져 있다. 이 가운데 큰 호수에 흐르던 물은 1980년대 이후 점점 줄어들더니 2002년 봄에 완전히 바닥을 드러냈다. 호수에 있던 염분이 말라붙어 밑바닥은 흰색 알칼리 먼지로 뒤덮였다. 다가가 보니 땅 위에 단단한 소금이 층을 이루고 있었다. 이 호수는 봄만 되면 알칼리 분진을 사방으로 날려보내는 천덕꾸러기 호수가 됐다. 이 ‘알칼리 황사’의 피해를 막기 위해서는 차간누르 호수의 사막화 방지사업이 필수적이다. 환경단체 에코피스아시아는 지난 2008년부터 이 호수 위에 현지 자생식물인 나문재를 심는 ‘중국 네이멍구 차간누르 사막화방지사업’을 펼치고 있다. 2012년까지 큰 호수 면적의 약 60%에 해당하는 5000만㎡(약 1500만평)의 땅에 나문재를 심을 예정이다. 이를 통해 알칼리 토양에 초원을 조성하는 것이 최종 목표다.

물이 가득 차 있던 수십년 전의 차간누르 호수는 아바가기 지역에 사는 몽골 목축민들에게는 삶의 터전이나 마찬가지였다. 물이 넉넉하지 않은 초원지대의 주민들은 남녀노소 할 것 없이 호수를 찾아 목을 축였고, 말이나 소, 양들을 데려와 물을 먹이기도 했다. 그러나 알칼리 토양으로 변해버린 호수는 주민들에게 봄만 되면 ‘흰색 분진’의 공포를 심어주고 있다. 호수 인근에서 태어나 지금까지 살고 있는 우윈고와(50·여)는 “호수가 마른 뒤 해마다 봄이 되면 알칼리 먼지가 불어와 양과 소들이 뜯어먹어야 할 초지를 뒤덮어 말라 죽게 한다.”고 말했다.

●2012년까지 호수면적 60%에 심을 계획

차간누르 호수에서 생겨나는 알칼리 분진의 피해는 이 지역에 그치지 않는다. 네이멍구자치구에서는 차간누르 호수를 포함해 크고 작은 호수 700여곳이, 중국 전체로는 1년에 20곳 정도가 무리한 목축과 개발 등으로 인해 말라가고 있다. 2002년 3월 베이징에서 심각한 황사가 발생한 뒤 베이징사범대학과 중국지리과학원이 황사물질의 성분을 분석했다. 그 결과, 황사물질 가운데 포함된 알칼리성 분진들이 네이멍구의 마른 호수에 뒤덮인 분진들과 성분이 같았다. 한반도도 예외는 아니다. 2002년 이후 국내에서 채집한 황사 성분에는 나트륨이 국내 토양보다 최고 40배나 높았다. 이 나트륨 분진의 발원지가 바로 차간누르와 같은 중국의 마른 알칼리 호수라는 것이 전문가들의 공통된 견해다.

한반도에 불어오는 황사의 발원지가 중국이라는 사실 때문에 최근 몇 년간 중국에서는 한국 정부 및 민간단체와 함께 진행하는 사막화 방지사업이 활발해졌다. 청소년단체, 환경단체, 지자체들이 네이멍구 사막에서 식목행사를 갖기도 하고, 한·중 연구소 간에 사막화 방지를 위한 학술교류를 갖기도 한다. 에코피스아시아의 활동 역시 그 일환이다. 에코피스아시아 이삼열 이사장은 “중국의 드넓은 사막 가운데 일부에 불과한 110㎢ 넓이의 차간누르에 초원을 조성하는 것이 큰 의미가 있겠나 싶지만, 이 사업 하나로서 중국 내 황사방지의 열쇠를 쥘 수 있을 것이라는 믿음으로 사업을 진행하고 있다.”고 말했다.

에코피스아시아가 이 지역에 파종하고 있는 나문재는 대표적인 내염성 식물이다. 알칼리성 토양에 뿌리내려 토양 속의 염분을 빨아들이고 토양 위의 분진들을 단단히 묶는 역할을 한다. 에코피스아시아 이태일 사무처장은 “나문재는 이 지역의 ‘선봉 식물’로, 알칼리 토양을 다른 식물들도 자랄 수 있는 토양으로 바꿔놓을 것”이라고 설명했다.

박 소장은 “시들어버린 나문재는 마른 가지 상태로 남아 자연스레 모래를 막아주는 사장 효과를 발휘한다.”면서 “씨앗이 자연 발아하면 마른 가지의 보호를 받으면서 자라고, 이듬해 다시 씨앗이 자연 발아하는 식으로 번식해 초원이 조성되는 것”이라고 설명했다.

●내염식물로 토양 알칼리성 개선

지금껏 파종한 나문재가 모두 싹을 틔워 초원을 이루게 된 것은 아니다. 지난해까지 900만평의 땅에 나문재를 파종했지만 안정적으로 자라 초지가 조성된 곳은 1650만㎡(약 500만평) 정도에 그쳤다. 그나마 성과를 올릴 수 있었던 것은 사업 초기부터 나무가 잘 자랄 수 없는 초원의 자연조건을 고려한 덕분이다.

지난 3년 동안 현지의 토양과 기후 등에 적응해 가는 과정에서 시행착오를 피할 수 없었다. 자동차를 타고 차간누르 서쪽 끝으로 향하자 일렬로 땅을 갈아 놓은 흔적만 남은 땅이 눈앞에 펼쳐졌다. 지난해 땅을 갈고 나문재를 파종했지만 갓 싹튼 나문재가 모래바람을 맞아 말라죽은 곳이다.

박 소장은 “편서풍을 타고 날아오는 모래를 막기 위해 사장작업을 완료했지만, 예상 밖으로 강하게 불어닥친 서풍에 모래가 실려와 나문재의 생장을 막아버렸다.”고 설명했다. 그러나 1년생 식물인 나문재의 경우 파종한 해에는 땅 속에 숨어 있다가 이듬해에 싹이 트기도 한다. 지난해 파종한 씨앗이 이제야 싹을 틔워 말라붙은 땅 곳곳에서 새 얼굴을 내밀고 있었다. 이 지역도 결국 ‘실패’는 아닌 셈이다. 아직은 나문재의 새싹을 발로 밟는 것조차 조심스러운 상황. 하지만 나문재의 씨앗이 퍼지고 자라면 차간누르 호수도 언젠가는 무성한 초원으로 뒤바뀔 것이다.

글 사진 시린궈러맹(중국 네이멍구자치구) 김소라기자 sora@seoul.co.kr

2011-07-26 27면