전쟁으로 ‘사랑’을 지키던 전국시대

한 사내가 초(楚)나라 국경에 들어섰다. 열흘 밤낮을 걸어서인지 피로한 기색이 역력했다. 발바닥이 아파 살펴보니 짚신 바닥이 닳아 큰 구멍이 나 있었다. 발은 군데군데 트고 물집이 생겼다. 그러나 그는 조금도 개의치 않고 계속 걸어갔다. 전쟁을 막아야 했기 때문이다. 공자가 평생 천하를 떠돈 덕분에 그의 집 굴뚝에 연기가 나는 일이 없었던 것처럼, 이 사내의 방석 또한 따뜻해질 새가 없었다. 그는 바람과 이슬을 자신의 방석으로 삼았다. 당연히 몸이 힘들었다. “머리끝에서 발꿈치에 이르기까지 털이 다 닳아 없어질 정도”였다. 그러나 그는 자신이 옳다고 생각하는 일이라면 절대로 포기하지 않았다. 온몸이 깡마르게 되는 한이 있더라도 말이다. 이 사내가 바로 묵자다.

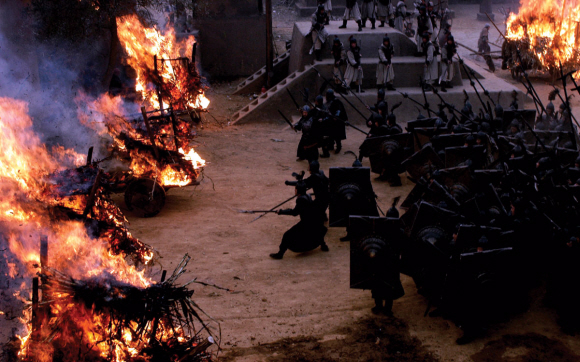

묵자의 사상을 바탕으로 한 영화 묵공의 한 장면. 바람과 이슬을 방석 삼아 전국을 떠돌았던 묵자는 초지일관 전쟁 반대를 외쳤다.

●적이 아니면 누구를 사랑하랴?

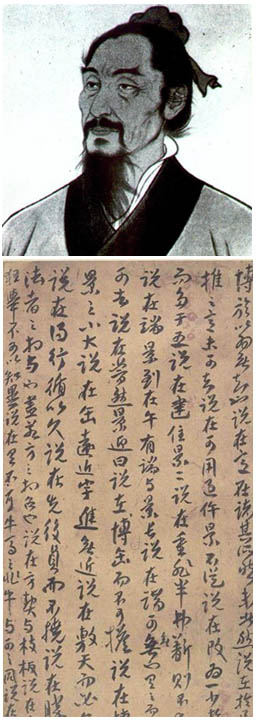

묵자는 전국시대에 공자와 함께 가장 큰 영향력을 행사했던 사상가였다. 그런데 진한 제국 성립 이후 언제 존재했었느냐는 듯이 명맥을 감추었다. 약간의 문헌에서 간헐적으로 묵자에 대한 기억이 남아 있을 뿐이다. 그나마 묵자의 제자들에 의해 선생의 어록이 전해질 수 있었다. 그것이 오늘 우리가 만날 ‘묵자’다.

´묵자´ 중 ´묵경´편. 묵자(위)가 직접 설명한 묵가 사상의 핵심적인 개념에 대한 설명이 담겨 있다.

그런데 무엇보다도 전쟁 반대나 적을 막는 기술에 관한 이야기가 많다. 일종의 반(反)전쟁론이다. 묵자가 춘추말기와 전국초기에 살았음을 생각해보면, 반 전쟁론은 그리 낯설지 않다. 이 전란의 시기에 묵자와 그 제자들은 전쟁 반대를 외치며, 전쟁을 막기 위해 부지런히 뛰어다녔던 것이다.

왜 전쟁과 혼란이 일어나는 것인가. 역설적이게도 그것은 ‘사랑’ 때문이다. 사람들은 자기를, 더 나아가 자기의 가정을, 자기의 국가를 사랑한다. 그런데 사람들은 사랑하는 이들을 위하여 누군가를 약탈하고 짓밟는다. 반대편도 그 폭력을 참지 않기 마련이다. 따라서 세상에는 싸움만이 존재한다. 사랑의 결과가 서로 간의 다툼이라는 아이러니! 적과 나를 구별하고 적보다 강한 자가 되기 위해 서슴없이 칼을 든다. 정말 다정(多情)은 병이다.

이 병을 어떻게 치료해야 할까? 사랑을 포기해야 하나? 묵자에 의하면 치료약 또한 사랑이다. 그러나 묵자의 사랑은 조금 다르다.

“모두가 아울러 사랑하고 모두가 서로 이롭게 하는 방법으로써 이를 대신해야 한다.” 즉 겸애(兼愛)가 치료약이다. 묵자는 자기에 대한 사랑과 타인에 대한 사랑의 격차에서 혼란의 원인을 찾는다. 나를 사랑하듯 타인을 사랑할 것. 묵자는 사랑은 이롭게 하는 것, 기쁘게 하는 것이라고 말한다. 그러므로 나를 이롭게 하듯이, 타인을 이롭게 하는 것이 겸애다.

그렇다면 나를 이롭게 한다는 것은 무엇인가. 묵자는 인간이 찾는 이로움 혹은 기쁨을 하늘의 뜻[天志]과 결부시킨다. 자연의 뜻이라고 해도 좋다.

당대의 생존조건을 떠올려 보자. 자연의 힘이 절대적이었다. 사람들은 가뭄이나 홍수와 같은 자연 재해를 전쟁보다도 더 두려워했다. 그러나 자연이 존재하는 것만으로 인간은 혜택을 얻는다. 인간이 사는 데 필요한 모든 것이 자연의 산물이다. 물론 자연의 혜택을 그냥 얻을 수 없다. 그것은 자연과 교감함으로써만 가능하다. 그런데 자연은 끊임없이 변화한다. 하늘의 뜻을 읽어내기 위해서 인간 역시 변해야 한다. 그렇지만 인간은 쉽게 변할 수 없다. 습속의 동물이기 때문이다. 변하기 위해서 인간은 자기 한계를, 자기 규제의 틀을 넘어서야 한다. 예측 불가능한 자연 변화는 인간에게 끊임없이 자기 변신을 상기시킨다. 자연의 변화에 적응하는 것이 바로 나를 이롭게 하는 것이다. 따라서 자기의 껍질을 깨뜨리는 것, 그것이 자기를 사랑하는 것이다. 말하자면 인간은 자연이 제공하는 변화와 마주할 때 비로소 자기를 사랑하게 된다.

이런 의미에서 타자(他者)와의 만남을 통해 나를 사랑하게 된다고 할 수 있다. 타자는 나를 사랑하기 위한 필요충분조건이다. 타자 없이는 나를 사랑할 수조차 없다. 타자는 내 생존을 위협하는 적이 아니라 나를 생존케 하는 친구다. 그러니 어떻게 차이를, 타자를 사랑하지 않을 수 있겠는가? 나의 사랑과 타자에 대한 사랑은 하나다.

“온 천하가 모두 아울러 서로 사랑하게 되면 곧 다스려지고 모두가 서로 미워하면 어지러워진다. 그러므로 남을 사랑하라고 권하지 않을 수 없다.”

이쯤 되면 적이란 없는 것이다. 아니 적이 아니면 누구를 사랑할 것인가? 해서 묵자는 ‘적’을, 아니 친구를 향해 달려갔다.

●功의 대가는 기대하지 않는다

전쟁을 막기 위해 초나라로 달려갔던 묵자. 그는 초나라 왕 앞에서 공수반과 모의 전쟁을 치러 승리한 후, 공수반과 초왕의 전쟁 계획을 단념시킨다. 그리고 곧바로 자신의 고향으로 돌아간다.

“묵자는 돌아가는 길에 송나라를 지났다. 마침내 비가 내려 그 곳 마을 문안으로 들어가 비를 피하려 하였다. 그러나 마을 문을 지키는 사람이 그를 들여보내 주지 않았다.“ <묵자, ‘공수(公輸)편’>

그렇다. 초나라로 불철주야 달려갔던 묵자가 전쟁을 막은 대가로 얻은 것은 엄청난 보물이 아니다. 단지 감기 몸살뿐이다! 세상을 위해서 뭔가를 한다는 것은 자신을 위해 아무것도 남기지 않는 것이 아닐까. 생각해 보라. 일을 순리대로 흘러가게 했을 뿐이지 무엇인가를 특별히 한 건 아니다. 당연히 보상은 필요 없다. 아니 오히려 낯선 상황과 마주침으로써 이미 충분한 선물을 받지 않았던가.

최진호 수유+너머 남산 연구원

2010-03-08 22면