[작가의 땅] <12> ‘김정한 정신’ 잇는 부산 요산문학관

“사람답게 살아가라. 비록 고통스러울지라도 불의와 타협한다거나 굴복해서는 안 된다. 그것은 사람이 갈 길이 아니다.” 이것은 요산 김정한 선생의 문학비에 있는 문장이자 선생의 삶과 소설 그 자체다. 어떤 문장은 때로 한 생애를 고스란히 그리는데, 이것의 발원이자 끝은 오롯이 그 사람일 수밖에 없다. 그렇다면 선생이 말한 ‘사람’은 어떤 존재들일까. 땅에 두 발을 딛고, 머리는 하늘을 향해 있다는 것은 모두 같다. 하지만 형상은 같을지언정 사는 형태와 마음은 다 달라서 ‘사람답게’가 붙을 수밖에 없는 것이다. 예나 지금이나 ‘답게’ 살지 못하는 사람들이 너무 많은 세상이 아닌가. 게다가 빼앗긴 땅을 딛고 선 사람들이라면 ‘사람답게’란 이른바 생존의 다른 말이기도 할 것이기 때문이다. 늘 땅에 서 있을 수밖에 없던, 그리하여 삶에 흙먼지가 자욱하게 묻은 농민들의 이야기를 가장 자세히 삶의 끝까지 유심히 듣고 쓰던 작가. 빼앗긴 땅에 사는 가난한 사람들의 곡절을 누구보다도 아파했으며 끝내 그들과의 유대와 사람에 대한 애정을 잃지 않고자 했던 요산 김정한의 소설과 삶 속으로 들어가 본다.

부산의 가장 큰 문학 성체로 자리한 김정한 선생의 요산문학관. 선생의 생가와 집필실, 전시실, 도서관 등이 정갈하게 들어앉은 요산문학관엔 민중에 대한 연민과 연대의식을 함축한 “사람답게 살아가라”는 그의 말이 크게 쓰여 있다.

중앙고보를 거쳐 동래고보를 졸업했다. 1928년에 양산 대현공립보통학교의 교사가 됐다. 교사로 부임한 지 얼마 되지 않아 학교 안에 있는 일본 선생들과의 불합리한 제도에 항거해 동맹휴업을 결의했다가 경찰서에 연행된다.

이 일로 인해 학교를 그만둔 선생은 일본으로 유학을 가서 와세다대학 제1고등학원 문과에 입학했다. 그곳에서 문우회에 가입해 시를 쓰기 시작한다. 이때 ‘조선시단’에 ‘구제사업’이라는 작품을 기고했다가 제목만 실리고 내용의 전문이 삭제되는 일을 겪는다. 귀국한 다음해에 남해공립보통학교의 교사로 부임했고, 그 시기에 소설 ‘사하촌’을 써서 1936년 조선일보 신춘문예에 당선됐다.

‘사하촌’은 일제강점기 당시에 사찰 소유의 논밭을 경작하는 빈농들의 궁핍한 삶과 친일 스님들의 행적을 비롯해 절 아래 마을의 논들을 관리하는 마름들의 횡포를 사실적으로 그려 낸 작품이다. 고통받는 민중들과 가진 자들이 토지를 수탈하는 모습들이 일제강점기였던 시대상을 반영했고, 작품에 나오는 절의 실제 배경이 범어사라는 것이 알려져 그곳 스님들의 원성을 샀다고 한다. 소설 발표 후에 알 수 없는 사람들에게 테러를 당해 두 달 동안이나 거동을 하지 못할 정도로 몸을 다치기도 했다.

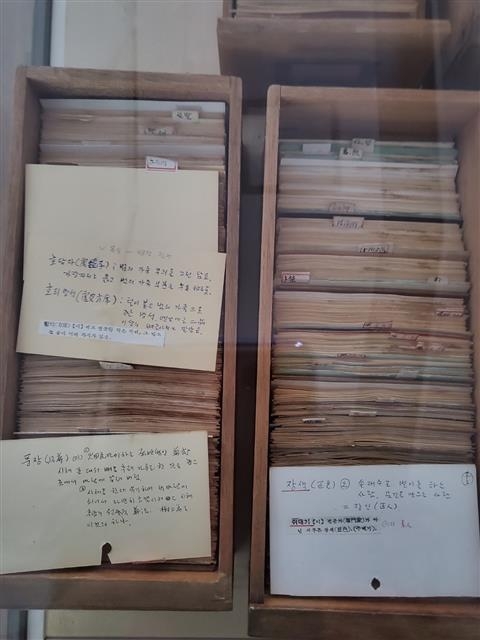

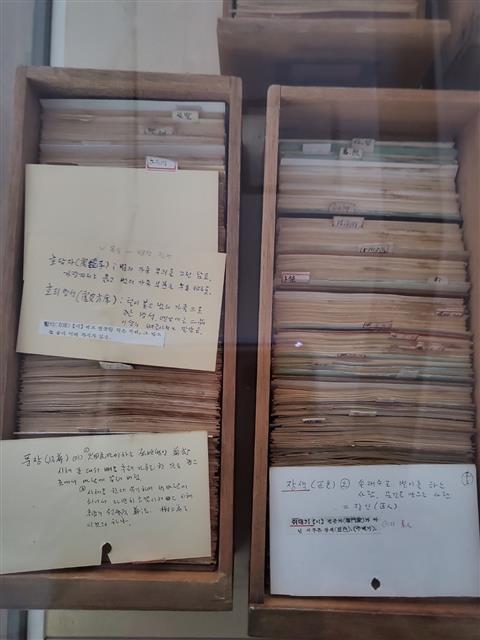

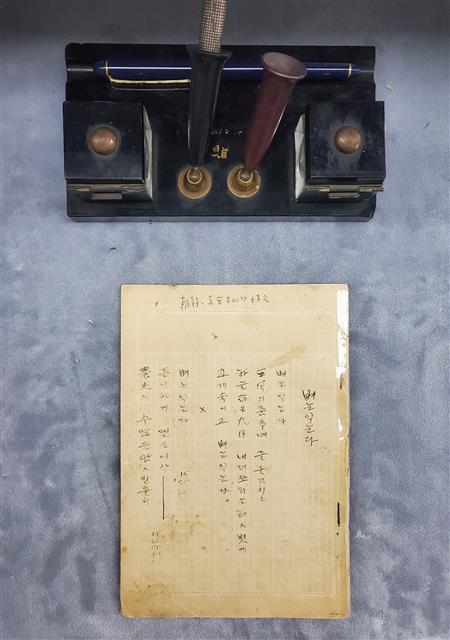

요산의 육필 원고들.

해방 후에도 미군정의 정책에 반대해 경찰에 잡혀 가는 생활이 계속됐다. 6·25 때는 ‘국민보도연맹’에 연루돼 죽을 고비를 맞이하지만 남해공립보통학교 시절의 제자와 처남의 도움으로 죽음을 면했다. 이때의 경험을 바탕으로 ‘모래톱이야기’를 쓰며 다시 문단에 복귀한다. 이후에 낙동강 주변의 사람들을 주인공으로 하는 농촌소설들을 집필하기 시작하는데, 핍박받고 가난에 찌들어 있는 농촌의 현실을 적나라하게 드러냈다는 평을 받는다.

선생은 ‘문학도 인간이 살아가는 데 더 좋은 환경을 만들기 위한 것이 아니냐’고 주장하며 민중에 대한 연민과 연대의식을 바탕으로 한 작품들을 썼다. 이것이 그의 작품이 리얼리즘 문학의 선봉에 서게 된 이유다.

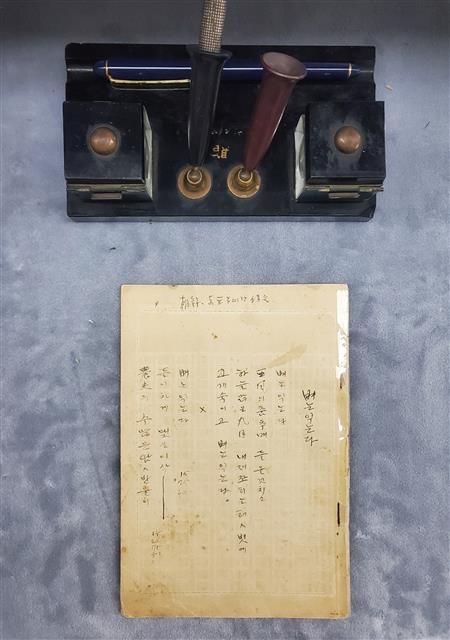

요산의 육필 원고들과 실제 사용했던 만년필.

독립운동과 광복 후의 반독재, 반민주에 저항하는 운동으로 선생은 이루 말할 수 없는 고초를 겪고 절필을 선언하기에 이르렀지만 30년 후에 다시 펜을 잡고 ‘사람’이 ‘사람답게’ 지낼 수 있는 세계, 흙먼지 이는 폭폭한 삶일지라도 누군가는 그들의 어깨를 부여잡고 함께 걷고 있다는 연대의식들을 나타내는 작품들을 써 내려갔다. 대부분 정의와 인간됨, 억압에서 벗어나기 위해 투쟁하는 사람들의 이야기, 억울하게 빼앗긴 땅을 되찾으려는 사람들의 이야기가 주를 이룬다. 주어진 삶에 순응하고 불의에 타협하며 어려운 이들의 삶을 모른 척했더라면 결코 나올 수 없는 작품들이 선생의 삶과 고투의 시간들을 대변하고 있는 셈이다.

선생은 끝내 힘없는 약자들의 편에 서서 정의와 사람다운 삶을 노래했다. 그를 계속 주목하게 하는 배경엔 이런 강직하고도 치열했던 글쓰기 행보가 있다.

2006년에 개관해 지금까지 부산의 가장 큰 문학 성체로 자리한 요산문학관은 선생의 생가를 비롯해 세미나실, 전시실, 도서관, 집필실, 강당으로 이루어진 다목적 건물이다. 후배 작가들을 비롯해 부산 시민들이 언제든지 가서 책을 읽고 글을 쓰고 여러 가지 문학적인 시간을 향유할 수 있는 공간이다. 선생의 생애와 작품을 비롯한 다양한 발자취들도 확인해 볼 수 있다.

요산문학관 전경.

2층 전시실의 내부 전경. 요산의 작품 세계를 조망할 수 있는 자료와 식물도감, 낱말 카드, 일기, 육필 원고 등 선생의 유품이 비치돼 있다.

부산에 거주하며 부산일보 신춘문예를 통해 소설가가 된 임회숙 작가는 올해도 요산문학축전의 한 축을 담당해 여러 행사를 지켜본 소감을 전해 주었다. 부산에 있는 후배 작가들은 리얼리즘 문학의 대들보이자 민중들과 끊임없이 연대하고 불의에 저항했던 요산 선생의 정신을 기리고 싶어 하며, 선생은 부산 문학의 정신이자 대들보라고 생각한다고 했다.

임 작가는 선생과의 직접적인 인연은 없었지만 제1회 요산문학제 수필 부문 장원 출신이라는 말도 덧붙였다. 문학의 시작이 요산 선생의 작품으로부터 비롯된 것이라고 해도 과언이 아니며 또 작가가 돼 해마다 요산문학축전에 참여할 수 있는 시간이 굉장히 복되다고도 말해 주었다. 요산 선생은 후배들이 본받고 싶어 하는 리얼리즘 소설의 바이블 같아서 소설을 쓰다 길이 막힐 때마다 펼쳐 드는 책이 바로 요산 선생의 수많은 소설 중의 하나라고도 했다.

선생이 불의에 항거하고, 지주와 소작농들의 혈투 그리고 땅을 지키려는 자와 빼앗으려는 자의 싸움으로부터 지금의 우리는 얼마나 다른 세계에 살고 있을까. 어떤 면에서는 그때와 지금의 현실이 별반 다르지 않은 것 같기도 하다. 아, 그래서 선생의 소설이 리얼리즘이라는 것인가. 끝없이 새롭게 읽히는. 그 때문에 언제 어디서든 사람답게 사는 것은 무엇인가 하는 화두를 언제나 고민하게 되는 게 아닐까.

소설가 이은선

소설가 이은선

2021-02-08 22면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지