61년째 전쟁 악몽 꾸는 美 참전용사 앨 오티즈

모든 한국전쟁 참전용사는 자신의 공훈을 자랑하고 싶어 하고, 자신이 피 흘려 싸운 한국을 방문하고 싶어 할까. 18일(현지시간) 미국 버지니아 비에나시에서 만난 미국인 참전군인 앨 오티즈(82)는 그것이 또 하나의 편견임을 일깨워 줬다. 그는 6·25전쟁이 발발한 지 61년째를 맞은 지금까지도 당시의 기억으로 인해 고통받고 있었다. 적탄에 사랑하는 전우를 잃어본 적이 없는 사람이, 자신의 공격에 적이 고통스럽게 죽어가는 모습을 본 적이 없는 사람이 전쟁의 비극을 논하는 것은 애당초 비현실적일 수밖에 없다는 사실을 그의 모습이 웅변했다.

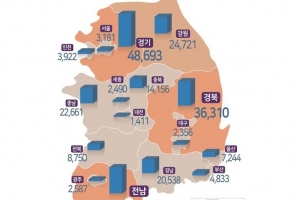

한국전쟁 미군 참전용사인 앨 오티즈가 18일(현지시간) 버지니아주 비에나시의 자택 거실에서 진열된 훈장을 가리키며 61년전 한국전쟁을 회고하고 있다. 오티즈는 전쟁 당시 중공군과의 최대 격전지 가운데 하나였던 강원도 철원 ‘포크찹 힐’ 전투에서 소대장으로 활약했다. 그는 1953년 5월 부상을 입고 전역했다.

61년 전 오티즈는 텍사스 앨파소에 사는 평범한 21세의 청년이었다. 넉넉지 못한 집안 형편 탓에 그는 대학 진학을 포기하고 모자 가게 점원으로 일하고 있었다. 그런데 이름도 들어본 적 없는 나라에서 일어난 전쟁이 그의 인생을 바꿔 놓았다. 그는 1950년 11월 강제 징집명령을 받는다. 심경이 어땠을까. “하늘이 무너지는 줄 알았죠.” 그는 솔직했다.

앨 오티즈씨가 한국전쟁 당시 부상을 입은 왼쪽 팔뚝을 보여주고 있다.

오티즈는 루이지애나에서 기초 훈련을 거친 뒤 1951년 5월 일본 홋카이도에 배치됐다. 한국의 추운 날씨에 적응하기 위한 혹한 훈련을 위해서였다. 그리고 그해 12월 그는 인천항을 통해 처음 한국 땅을 밟게 된다. 한국군과 유엔군, 북한군과 중공군이 38선 부근에서 일진일퇴를 거듭하던 때였다. “불확실성과 두려움, 그런 감정이 지배적이었어요.” 그는 그때 감정을 그렇게 표현했다.

오티즈는 미 45보병사단 179연대 1소대 소대장으로 강원도 철원의 ‘포크찹 힐’(255고지) 전투에 배치됐다. 하늘에서 내려다 본 고지의 모양이 포크찹이라는 요리를 닮아서 붙은 별명이었다. 이름은 익살스러웠지만, 그곳은 아군과 적군이 빼앗고 빼앗기기를 거듭한 가장 격렬한 전장 중 하나였다.

오티즈 소대는 중공군과 북한군의 협공을 받았다. “북한군은 사납고 잔인했어요. 총도 없이 호미 같은 것을 들고 우리한테 돌진하기도 했죠.” 중공군은 인해전술이었다. “마치 개미떼 같았죠. 수백명이 밀고 올라왔어요. 우리는 대포와 수류탄으로 맞섰어요. 특히 수류탄이 효과가 컸어요. 중공군도 나무로 된 수류탄을 던졌는데 우리는 그걸 다시 주워서 되던지기도 했죠.” 오티즈는 “한번은 중공군 포로를 잡고 보니 12살 정도밖에 안 되는 소년이어서 깜짝 놀란 기억도 있다.”고 했다.

실탄이 떨어진 양측 사이에 육탄전이 벌어지는 것도 예사였다. 오티즈는 검지와 중지로 적의 눈을 찌른 적도 있고 칼로 적의 목을 벤 적도 있다고 했다. 전쟁은 해맑은 청년을 야수로 바꿔 놓았다. “처음엔 중공군을 미워하지 않았어요. 하지만 곁에 있던 전우가 죽는 것을 보면서 피가 거꾸로 솟구쳤죠. 점점 그들을 증오하게 됐어요.”

그는 1952년 7월 박격포 파편으로 중상을 입고 후방으로 후송됐고 샌프란시스코로 옮겨져 치료를 받았다. 그리고 다시는 전쟁터로 돌아가지 못했다. 그는 1953년 5월 전역한 뒤 참전군인에 대한 정부 지원으로 텍사스주립대에 들어갔고, 국무부에서 일하게 되면서 버지니아로 이사했다. 그는 결혼해서 1남3녀를 뒀다.

그에게 한국전쟁이 끝난 이후 한국을 방문한 적이 있는지 물었다. ‘한국이 엄청나게 발전해서 놀랐다.’는 답변을 겨냥한 질문이었다. 하지만 한숨과 함께 나온 그의 대답은 뜻밖이었다. “한국에 먼저 다녀온 참전용사들은 한국이 엄청나게 발전해서 뉴욕같이 변했다고 했어요. 하지만 나는 한국에 가고 싶지 않았어요. 사랑하는 전우들을 잃은 기억이 떠오를까 봐 두려웠어요. 내가 이끌던 40명 중에 33명이 전사했죠. 그것은 너무 고통스러운 기억이에요.” 그의 목소리가 떨렸고 눈에는 이슬이 비쳤다.

하지만 부상 미군 단체(Purple Heart)의 일원이었던 그는 이 단체의 방한 요청을 끝내 거부하지 못하고 2000년대 초 한국을 찾았다. 반세기 만이었다. 한국에 있는 사흘간 동료들은 판문점 등을 돌아다녔지만, 그는 서울을 벗어나지 않았다. 옛날의 기억이 떠오를까 두려워서였다. 그는 “같은 참전용사라도 나처럼 격렬한 전투에 참여한 사람은 고통스러운 기억을 지우기 힘들다.”고 했다. “61년이 지난 지금도 악몽을 꾸죠. 육박전에서 내가 찌른 적이 죽어가던 표정이 지금도 생생해요.”

그는 “우리가 그렇게 싸웠는데 남북한이 여전히 분단국가라는 점이 걱정”이라면서 “나는 북한이 다시 도발할 것으로 확신한다.”고 했다. 그는 “한국은 다른 나라와 다르게 도와준 것을 잊지 않고 계속해서 우리(참전용사)한테 뭔가를 보답하려 한다.”면서 여러 차례 고맙다는 말을 했다.

준비해 간 질문 가운데 차마 꺼내지 못한 게 있다. ‘다시 한국에서 전쟁이 일어난다면 그때도 기꺼이 참전하시겠습니까.’란 질문이다. 그 질문을 준비해 간 게 미안했고 부끄러웠다.

글 사진 비에나(버지니아) 김상연특파원

carlos@seoul.co.kr

2011-06-20 6면

![전쟁·기후변화… 공멸해 가는 인류 깨우다[OTT 언박싱]](https://img.seoul.co.kr/img/upload//2024/02/16/SSC_20240216012138_N.jpg)