지난달 한 가수가 응급상태에서 이송된 병원 앞에 취재진이 모여있다. 연합뉴스

하지만 커트 코베인의 죽음이 그해 자살률에 미친 영향은 없었다. 미디어가 사건을 다루는 초점이 여느 자살 보도와 달랐기 때문으로 평가된다. 자살 자체보다 약물중독이 더 부각됐다. 아내 코트니 러브는 언론과의 인터뷰를 통해 커트 코베인의 선택은 ‘잘못된 선택’이었다고 거듭 강조했다. 전 세계 팬들이 그를 애도했지만, 그의 죽음을 미화하거나 모방하는 일은 없었다.

반대로 자살 그 자체를 주목한 경우도 있다. 2008년 배우 최진실씨 사망에 관한 보도다. 한국 언론은 그녀는 물론 가족의 사생활을 샅샅이 파헤쳤다. 자살 방법을 구체적으로 밝혔으며 지인들이 추모하는 모습을 근접 촬영하기도 했다. 무엇보다 보도량이 압도적으로 많았다. 그러자 어떤 일이 벌어졌을까. 최진실씨 사망 직후 자살자가 예년보다 1000여 명 늘었다. 그녀와 유사한 방법으로 죽음을 택한 사례는 두 배 가까이 증가했다.

● 생각을 바꿀 동기가 있다면

실연 때문에 죽기로 결심하는 두 인물이 있다. 베르테르와 파파게노다. 소설 ‘젊은 베르테르의 슬픔’에서 주인공 베르테르는 연모하던 이가 다른 사람과 결혼하자 깊이 상심하고 죽음을 택한다. 소설이 출간된 후 수많은 청년이 소설의 영향을 받아 모방 자살을 감행했다. 유명한 사람의 자살이 자살률을 증가시킨다는 이른바 ‘베르테르 효과’가 여기서 유래했다.

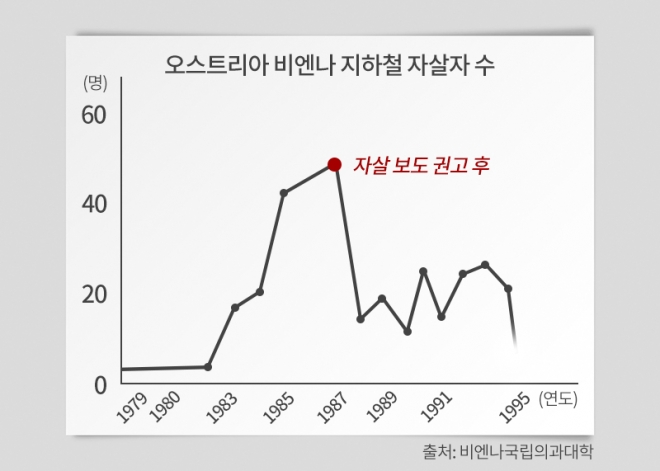

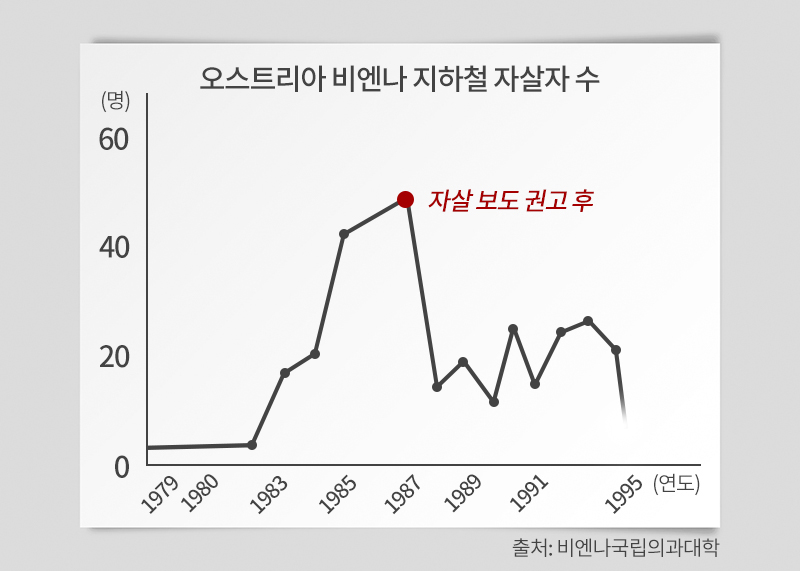

오페라 ‘마술피리’에 등장하는 파파게노 역시 사랑을 잃고 괴로워한다. 그러나 파파게노는 죽지 않는다. 요정들이 부르는 희망의 노래를 듣고 마음을 돌렸다. 언론이 자살 보도를 자제할수록 자살률이 감소한다는 ‘파파게노 효과’가 이를 말한다. 베르테르와 달리 파파게노에겐 생각을 바꿀만한 동기가 있었다. 바로 그 차이가 자살을 막는다는 것이다.

● 지켜지지 않는 보도 윤리

한국기자협회와 한국자살예방협회, 보건복지부는 자살 보도가 수용자에게 끼치는 영향을 고려해 2013년 ‘자살보도권고기준2.0’을 만들었다. ‘자살이라는 단어를 자제할 것’, ‘자살과 자살자에 대한 미화나 합리화를 피할 것’, ‘자살을 사회적 문제 제기를 위한 수단으로 삼지 않을 것’ 등 가이드라인은 이미 마련되어 있다. 문제는 현장에서 잘 지켜지지 않는다는 점이다.

원칙적으로 유명인의 자살은 자제하는 게 바람직하다. 보도가 불가피할 경우엔 사실 위주로 단신 처리해야 한다. 하지만 실제 언론사가 이를 지키기란 어렵다. 자살 사건도 여타 사건·사고와 마찬가지로 맥락이 단번에 드러나는 게 아니기 때문이다. 새로운 정보가 계속 추가된다. 언론이 1보, 2보, 종합 순으로 덧붙이다 보면 양적 증가가 이뤄진다.

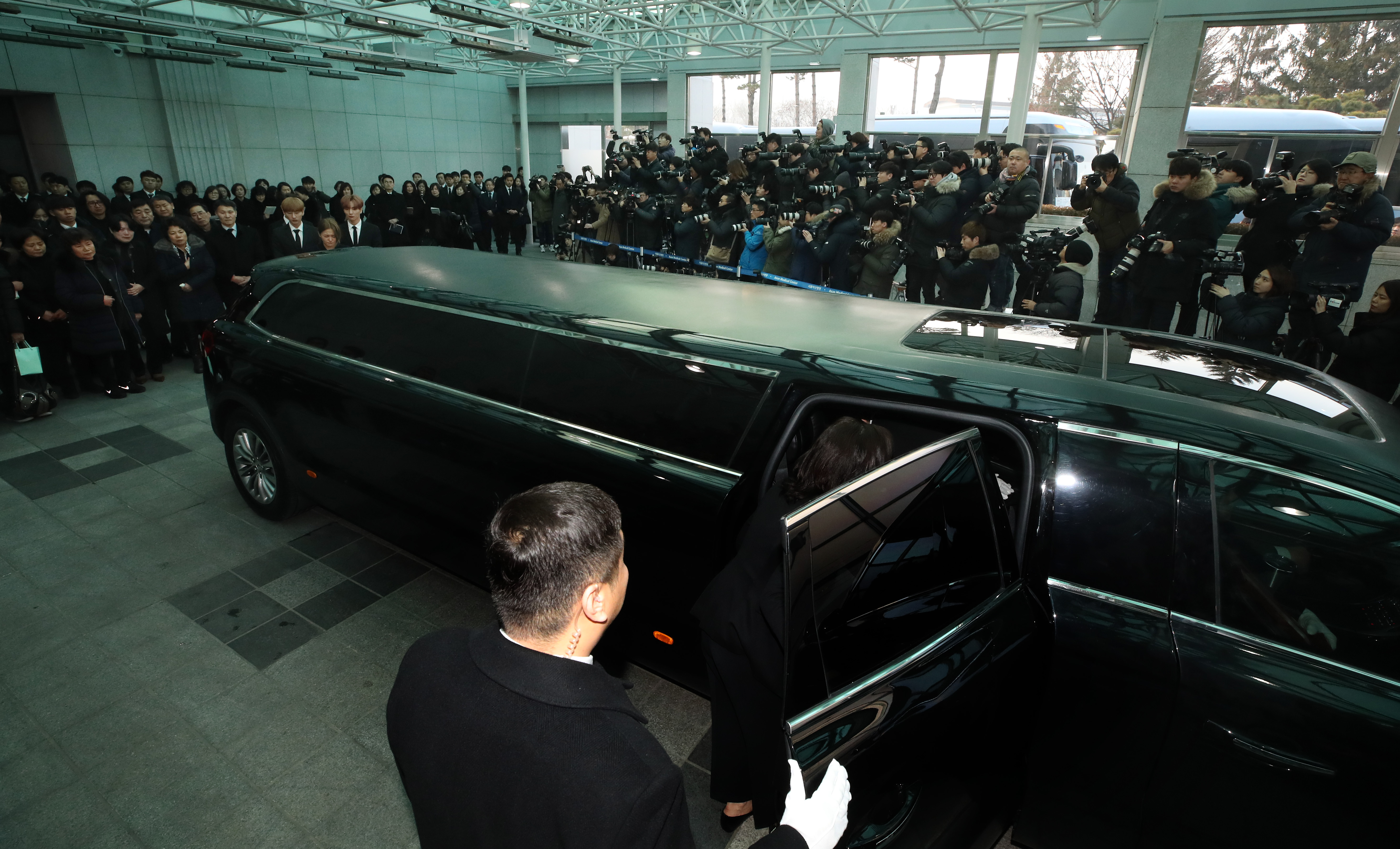

지난달 서울아산병원 장례식장에서 엄수된 한 아이돌그룹 멤버의 발인식. 연합뉴스

일본 아사히신문은 2006년 왕따 문제로 자살한 여학생의 자필 유서를 실은 적이 있다. 학교폭력 실태를 고발하기 위한 취지였다. 하지만 보도 후 한 자살예방민간단체의 항의를 받았다. 해당 기사가 같은 처지로 고민하는 사람들의 자살을 유도할 수 있다는 이유였다. 문제의식에 공감한 아사히신문은 내부 토론을 거쳐 2012년 자체적으로 ‘자살보도권고안’을 만들었다. 또한 부득이 자살 보도를 할 때는 관련 상담기관 링크를 함께 넣는 노력을 한다.

● ‘자살’을 말하지 않는다

핀란드는 1965년부터 1990년까지 자살률이 3배 늘었다. ‘자살 공화국’이란 오명이 붙을 정도였다. 심각성을 깨달은 핀란드 정부는 국가 주도로 자살 예방 프로젝트를 추진하기로 했다. 6년 동안 연간 5만명의 전문가들을 섭외해 1379건의 자살 사건에 대한 심리 부검을 실시했다. 부검보고서를 바탕으로 자살 사건을 유형별로 분류해 각각에 맞는 예방 프로그램을 만들었다.

이렇게 만든 정책 중 하나가 ‘자살’을 금기어로 만드는 것이다. 핀란드 언론은 자살 관련 기사는 되도록 쓰지 않는다. 불가피하게 보도할 때도 사망원인이 자살이란 사실을 언급하지 않는 게 불문율이다. 언론의 보도만 그러한 게 아니다. 일상생활에서도 사람들은 ‘자살’이란 단어를 쓰지 않는다. 그 결과, 한때 세계 2위까지 치솟았던 자살률이 절반 수준으로 떨어졌다.

알베르 카뮈는 저서 ‘시지프 신화’에서 “참으로 진지한 철학적 문제는 오직 하나뿐이다. 그것은 바로 자살”이라고 말했다. 이 에세이는 지금도 수많은 독자가 찾는다. 하지만 카뮈의 글을 읽고 자살을 결심하는 이는 없다. 카뮈는 인간의 자살을 이해하지만, 그것이 해결책이라고 말하지 않는다. 대신 삶을 포기하고 싶을 만큼 흔들리는 이에게 이렇게 말한다.

“하나의 삶을 산다는 것은 이 삶이 부조리임을 알면서도 전적으로 그것을 받아들이는 것이다.”

곽혜진 기자 demian@seoul.co.kr

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지