① 이지원 탑재만으로 대통령기록물? ② 실수로 이관 누락? ③ 발견이냐 삭제냐

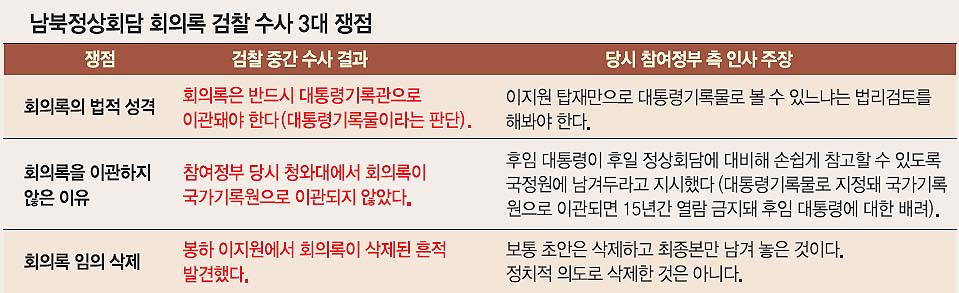

2007년 남북정상회담 회의록 실종 사건을 수사해 온 검찰이 국가기록원에 회의록이 없다고 결론지으면서 회의록이 이관되지 않은 이유와 회의록의 법적 성격, 삭제된 회의록에 대한 판단 등이 향후 수사 쟁점으로 떠올랐다.

회의록이 이관되지 않은 이유에 대해서는 검찰과 참여정부 측 모두 뚜렷한 답을 내놓지 못하고 있다. 대통령기록물이 아니었기 때문에 이관할 필요가 없었다는 설, 고 노무현 전 대통령이 국정원에 회의록 1부를 남겨놨기 때문에 나머지는 폐기토록 했을 것이라는 설, 처리 과정에서 실수로 누락됐을 것이라는 설 등이 제기되고 있다.

김경수 노무현재단 봉하사업본부장은 서울신문과의 통화에서 “노 전 대통령이 직접 기록물관리법을 제정했다. 실무관들이 기록관에 넘길 필요가 없다고 주장하는 것들까지도 빠짐없이 넘기라고 독려했다”면서 “2007년 4월 기록물법이 통과됐고, 이후 1년 동안 지난 4년간의 모든 기록들을 넘기느라 다들 힘들어했다. 차기 정부가 들어서면 기록에 손도 댈 수 없는 시스템이라 급하게 자료를 넘기는 과정에서 누락됐을 가능성이 있다”고 말했다. 그는 이어 “실수를 바로잡을 장치가 없어 제도상의 미비로 이관되지 않았을 수 있지만, 차기 정부가 보기 편하도록 국정원에도 남긴 자료를 기록원에 일부러 넘기지 않을 이유가 없다”라고 못 박았다.

검찰이 삭제된 회의록을 복구했다고 발표한 것을 놓고 참여정부 측 인사들은 ‘삭제’라는 표현 자체가 잘못됐다고 주장했다. 김 본부장은 “처음에 푼 녹취록은 실무적으로 참고하기 위해 만든 초안이라 기록으로서의 가치가 없다. 치다 보면 빠진 것이 있으니 다시 천천히 들으며 완성본을 만들면 초안을 정리하는 건 당연한 일”이라고 밝혔다.

최지숙 기자 truth173@seoul.co.kr

2013-10-04 3면

Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지